- Start Date

- 2026/02/25

- End Date

- 2026/02/25

- Event Name

-

TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催

- Event Details

-

日程:

2025年11月26日(水)

2025年12月17日(水)

2026年1月20日(火)

2026年2月25日(水)

開催場所:関東トレーニングセンタ

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)

- URL

- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html

- Target

- _self

DX

VR研修でヒヤリハットを疑似体験!建設業における研修DXの可能性

建設業のフィールドワーク(現場の仕事)における労働災害は、依然として重要な課題です。ヒューマンエラーによる事故を防ぎ、作業員一人ひとりの安全意識を高めるためには、効果的な安全教育が欠かせません。

そのような中、従来の座学やOJT(On-the-Job Training)に加え、近年注目を集めているのが「VR(バーチャルリアリティ)技術」を活用した研修です。仮想空間でのリアルな体感は、安全教育に新たな可能性をもたらしています。

建設業界におけるVR研修の概要や導入メリットを解説するとともに、VR研修ソリューション「安全体感VRトレーニング」を紹介しながら、建設業界での導入状況や事例などについて深掘りします。

VR研修とは

VR(Virtual Reality:仮想現実)とは、コンピューターによって作られた仮想的な空間を、あたかも現実であるかのように体感できる技術のことです。専用のゴーグルやヘッドマウントなどを装着すると、視界が360度の映像で覆われ、センサーによって頭や体の動きが仮想空間内に反映されるため、高い没入感が得られます。

このVR技術を教育・研修に応用したものが「VR研修」です。これにより、現実では再現が難しい危険な状況や、災害リスクの高い作業、ヒヤリハットの瞬間などを、仮想空間で安全に体感できます。

特に建設業では、高所からの転落や建機との接触、落下物による事故など、労働災害のリスクが伴うシーンが多く存在します。VR研修では、こうした危険をリアルな映像や音、操作を通じて当事者として体験することが可能です。

従来の座学や動画では「知識」として理解するに留まりがちだった危険も、VRによる強烈な体感を通して「自分ごと」として深く認識することで、危険感受性の向上や安全行動の確実な定着が期待できます。

VR研修を建設業に導入するメリット

建設業でVR研修を導入することには、多くのメリットが考えられます。

労働災害を疑似体験できる

VR研修における最大のメリットは、現実では決して経験したくない労働災害を、安全な環境で疑似体験できる点でしょう。VRを通じて事故の瞬間やその結果をリアルに体感することは、動画を用いた研修や座学などでは得難い、強いインパクトをもたらすと考えられます。

例えば、高所からの墜落や、建機に挟まれるといった体験は、受講者に危険の重大さを深く認識させ、安全行動の重要性を強く印象付けるでしょう。

学習効果が向上する

VRによる五感に訴えかける体験は、座学中心の研修と比較して、受講者の記憶に残りやすいメリットがあります。また、一方的に情報を受け取るだけでなく、仮想空間内で自ら操作したり判断したりする「アクティブラーニング(能動的な学習)」が可能であり、より実践的なスキルの習得が期待できます。

コスト効率が改善できる

VR研修は、初期導入にコストがかかるものの、長期的にはコスト削減につながる可能性があります。例えば、建機の操作訓練をVRで行えば、実際の重機や燃料、広い訓練スペースを用意する必要がありません。集合研修にかかる移動コストが削減できる点もメリットです。

また、危険作業の研修をVRで行うことで、実際の事故リスクを減らし、それに伴う経済的損失を防ぐ効果も期待できます。

時間・場所の制約を受けにくい

VR機器と必要最低限のスペースがあれば、天候や実際の現場状況に左右されずに、いつでもどこでも研修を実施できます。遠隔地のフィールドワーカーがいる場合や、多忙なスケジュールの中でも、質の高い研修機会を提供しやすくなるでしょう。研修資材の準備や、講師のスケジュール調整が必要ない点もメリットです。

研修の標準化と均質化ができる

VR研修では、すべての受講者が同じシナリオ、同じ状況下で研修を受けられます。そのため、指導者による質のばらつきがなくなり、教育内容の標準化と均質化を図ることが可能です。

何度でも同じ内容の研修を実施できる点も、反復学習に役立ちます。特定の危険シナリオを繰り返し体感することで、とっさの判断力が求められる状況にも対応しやすくなるでしょう。

建設業におけるVR研修の導入状況

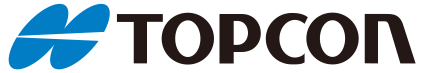

株式会社積木製作「建設現場シリーズ コンテンツ003_外部仮設足場の危険体験」より

VR研修は、建設業界においてもさまざまな形で導入され始めています。そこで、導入の目的や状況、事例などについて深掘りするため、VR研修ソリューションのパイオニアである株式会社積木製作にお話を伺いました。同社は「安全体感VRトレーニング」を2017年にリリースし、これまでに700社を超える導入実績を有しています。

積木製作の担当者によると、2020年からのコロナ禍で対面研修が難しくなったことが、VR研修が教育手段として注目される大きな転機になったといいます。

積木製作担当者の声:

2025年現在では、建設業界においてVR研修を知らない会社はほとんどなくなったという印象です。一般社団法人JBN・全国工務店協会をはじめとする業界団体からの働きかけや、特別民間法人 中央労働災害防止協会(中災防)でもVR研修が発行されていることも、認知度向上に貢献していると感じます。

VR研修を導入する企業の傾向

主に初期導入コストの関係から、VR研修を導入する企業は従業員数100人以上の規模の企業が多い傾向にあります。購入形態としては1台での利用が最も多く、1~3台の納品がほとんどですが、全体では150台、200台といった規模で導入している大企業も全体の約10%を占めているとのことです。また、建設業を目指す高専や専門学校での技能習得目的での導入も進んでいます。

積木製作担当者の声:

中小規模の工務店でも、例えば従業員が3人や5人といった会社で事故が起きてしまい、「残りの従業員を事故から守りたい」という思いで導入される社長さんもいらっしゃいます。VRによる体感は、従来のビデオや人形を使ったデモンストレーションと比較して「体感の質が非常に高い」と評価されています。

「安全体感VRトレーニング」はスーパーゼネコンでの導入実績だけでなく、上記のような地方の中小建設企業での導入事例も少なくありません。

VR研修の種類と導入目的

建設業界全体で導入されているVR研修の種類としては、厚生労働省が発表する労働災害の型に合わせて開発された「墜落・転落系」や「挟まれ・巻き込まれ系」のコンテンツが多いと担当者は説明します。

特に発生リスクの高い「墜落・転落系」のコンテンツは、多くの導入企業が3~5年といった長期にわたって継続して利用している状況です。また、「交通事故」に関するコンテンツの導入も、事故が増加傾向にあるため増えているといいます。

建設業における導入の目的は「事故がなくなること」に集約されます。しかし、従来の教育だけでは労働災害をゼロにできていない、あるいは現在の教育では手の届かない部分がある、といった課題感からVR研修の導入に至るケースが多いようです。

VR研修「安全体感VRトレーニング」について

積木製作が開発・提供する「安全体感VRトレーニング」は、多くの建設企業で活用されています。その製品特徴や開発背景、トレーニング内容、そして導入企業や現場からの声を紹介します。

製品の特徴と開発背景

「安全体感VRトレーニング」の最大の強みは、徹底したマーケットインサービス(顧客のニーズありきで製品やサービスを開発・提供していく考え方)である点だと積木製作は強調します。

積木製作は、単にVRコンテンツを開発するだけでなく、現場のプロである監修企業と共に、実際に現場で起こっている課題や事故を基にコンテンツを開発しています。直近で死亡災害が起きてしまった企業から相談を受けて、その事故原因に基づいた新しいコンテンツを開発するといった例もあるようです。

開発の経緯はユニークで、元々エンタメ系VRを開発していた同社が、展示会での製造業関係者の一言をきっかけに安全教育VRの開発に着手したのが始まりです。そこから約10年かけて、今の形として発展しました。

積木製作担当者の声:

開発において最もこだわっているのは、「企業様のニーズをいかにクリアするか」にフォーカスしていることです。私たち開発側から一方的に提案するのではなく、お客様の声を深く掘り下げるヒアリングを丁寧に行います。事故を減らしたいのか、作業効率を上げたいのか、技術伝承を行いたいのかといった具体的な目的や課題感を把握することを重視しています。

製品の内容とリアリティ

現在、「安全体感VRトレーニング」で体験できる労働災害シナリオは、新たに公開予定の5種類を含めて、合計53種類となります。

シナリオは突発的な危険体験や、自身の行動選択で結果が変わるものなど多様で、体験後に何が悪かったのかといった事故の原因解説が行われます。各シナリオは3~5分程度で、3m四方のスペースとモニターがあれば実施可能です。

一部のシナリオ(約10種類)では、危険回避行動などを評価する採点機能も搭載されています。インターネット環境がない地方の現場でも利用できるようローカル環境で実施可能で、データはPCにつないで月1回程度更新・管理される運用となっています。

CGのクオリティも追求していますが、積木製作がそれ以上にこだわっているのは「シナリオのリアルさ」です。これは、監修企業や、教育を受ける職人の「生の声」をコンテンツのブラッシュアップに徹底的に取り入れていることで実現されています。

積木製作担当者の声:

CGのクオリティもよく褒められますが、私たちが最も重要視しているのは「シナリオのリアルさ」です。現場で本当に起こりうる危険を、監修企業様や現場の職人さんの「生の声」を反映して再現しています。これが高い「体感の質」に繋がり、現場からの信頼を得ているのだと感じます。

「安全体感VRトレーニング」の導入事例

株式会社積木製作「建設現場シリーズ コンテンツ001_建設現場における仮設足場からの墜落」より

「安全体感VRトレーニング」は、スーパーゼネコンのみならず、地方の中小建設企業でも導入が進んでいます。導入企業からは、安全意識の変化やそれに伴う事故発生率の低下への寄与が報告されています。

積木製作は、マーケットインの開発だからこそ実現できる、企業のニーズに合わせてカスタマイズされたトレーニングメニューも数多く提供しています。導入企業の事例や声を紹介します。

フィールドワーカーの命を守る安全体感教育VRコンテンツ

積木製作は、現場の安全教育に非常に高い意識を持つ重電メーカー向けに、体感型の安全教育VRコンテンツを開発しました。これは「墜落」「転落」「火傷」といった労働災害をVR技術でリアルに体感することで、現場作業員の安全に対する意識を向上させることを目的にしています。

コンテンツでは、高所からの落下を疑似体験して安全帯の重要さを、火花を間近で見る体験を通して保護具の重要さを、臨場感あふれるVR体験を通じて深く認識することが可能です。

コンテンツを体験したフィールドワーカーは、危険の重大さを「自分ごと」として強く感じ、安全帯や保護具の必要性を再認識することから、現場全体の安全意識向上につながっています。

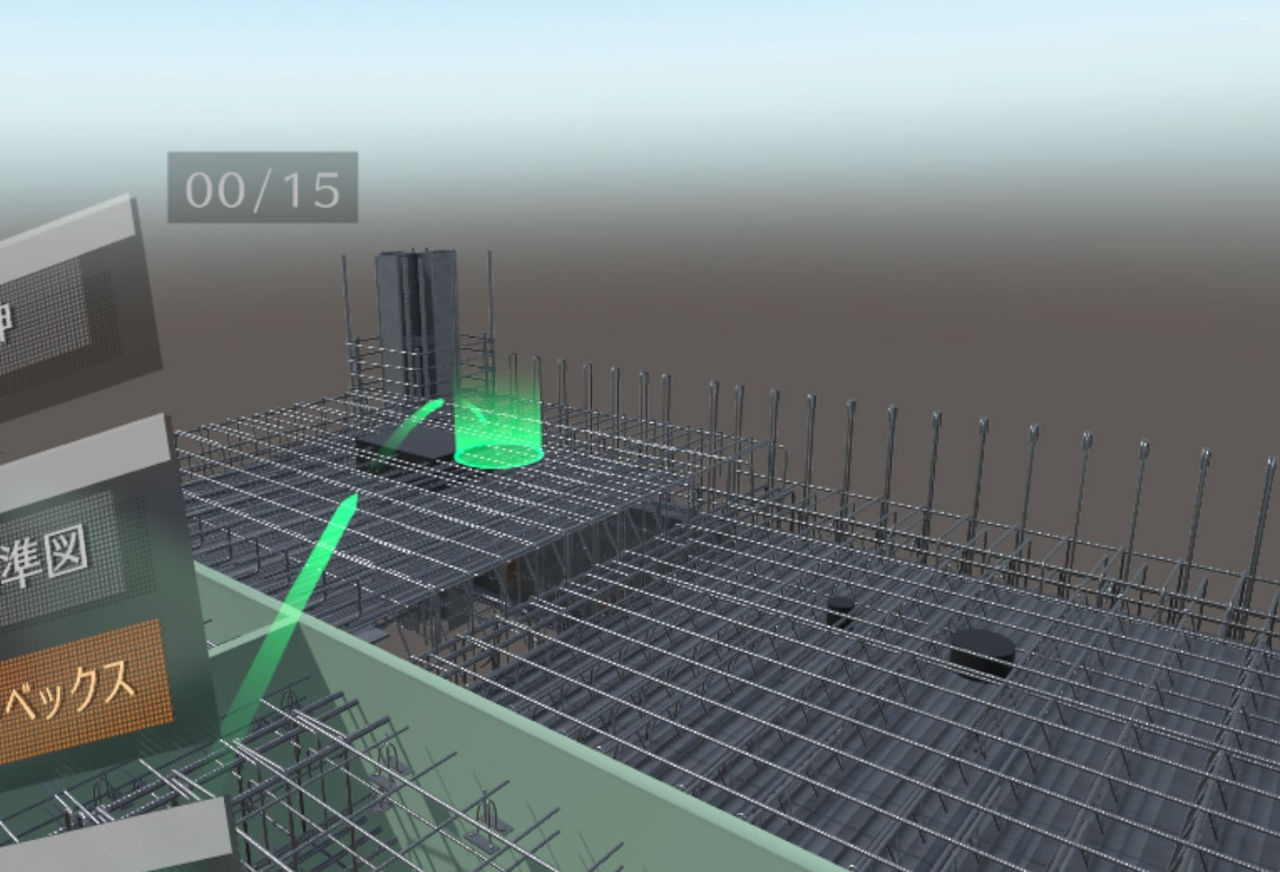

BIMデータを活用した施工管理者向け教育VRシステム

BIMデータを活用した施工管理者向けのVR教育システムも、参考になる導入事例のひとつです。

これは、従来の教育用モックアップ(模型)を使った研修が、作り替えが大変かつ、受講者の移動にコストと時間がかかるという課題を解決するために開発されたものです。VR技術を使うことで、場所を選ばず手軽に、実際の工事現場に近い環境で研修を行えるようになりました。

システムでは、BIMデータを基に作られた仮想空間内を自由に歩き回り、コントローラーで部材に触れるといった、実践的な訓練が実施可能です。また、BIMデータを活用できるため、さまざまな内容の教育ツールを簡単に作成できます。

システムの導入により、研修のコストと時間を削減しつつ、質の高い教育を実施できるようになりました。このプロジェクトは、建設現場における教育VRシステムの今後の可能性を示す事例となっています。

VR研修が普及した先の未来

積木製作の開発チームは、「安全体感VRトレーニング」を通じて労働災害のない未来の実現を目指しています。そのために、現場のリアルなニーズや課題に真摯に向き合い、それを解決するVRコンテンツを提供し続けるという、徹底したマーケットインの姿勢を貫いています。

労働災害は多岐にわたるため、「安全体感VRトレーニング」のコンテンツは今後も継続的に追加される予定です。現在は、特定の業種でリスクが高い「薬傷(薬品による負傷)」や「被液(液体の飛散)」、建設業においては冷媒ガスの取り扱いに関連する危険など、ニッチながらも現場からのニーズが高いトレーニングシナリオの開発が進められています。

積木製作担当者の声:

将来的なVR研修の形について、私たちは安易な技術トレンドではなく、マーケットインの姿勢を崩さずに安全教育の「エコサイクル」を向上させることを目指しています。究極の目標は、サービス自体が使われなくなる、つまり建設現場から労働災害が一切なくなる未来です。それまではITの力で安全教育に貢献し続けます。VR研修は、実際に体感することでその価値が最もよく理解できるため、まずはぜひお試しいただきたいです。

VR研修を活用して労働災害ゼロの未来を目指す

建設業界における労働災害削減に向けた取り組みとして、VR研修の導入が進んでいます。VRならではの高い没入感とリアルな危険疑似体験は、従来の研修では得られない深い学びをもたらし、フィールドワーカーの安全意識向上と安全行動の定着に効果を発揮しています。

建設現場の安全教育の質を高め、労働災害ゼロを目指す取り組みにおいて、VR研修、特に現場のリアリティを追求した「安全体感VRトレーニング」のようなソリューションは、今後ますます重要な役割を担っていくでしょう。まずはその「体感」から、研修DXの可能性を感じ取ってみてはいかがでしょうか。

協力 下川敦士(しもかわあつし)

株式会社積木製作 取締役 兼 セールスディビジョンマネージャー

XRサービスの受託開発ディレクターとして、安全体感VRトレーニングサービス開始初期から多くの初期導入やサービス内において20コンテンツ以上の開発を担当。現在は医療や自治体向けサービスの開発にも注力している。

DXのコラム

SNSシェア

ニュース

新着情報

- 2026/02/16 『3Dプリンター住宅は日本の建設業界を変える?コスト・耐震・法規制のリアルと今後の展望』を公開しました

- 2026/02/16 優遇税制・補助金制度に『中小企業省力化投資補助金(一般型)』が追加されました

- 2026/02/05 『【症状別】建設現場の屋外作業に!市販の花粉症対策グッズ10選』を公開しました

イベント

- Start Date

- 2026/02/10

- End Date

- 2026/02/10

- Event Details

-

日程:

2025年12月23日(火)

2026年2月10日(火)

開催場所:関東トレーニングセンタ

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社

- URL

- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html

- Target

- _self

- Start Date

- 2026/02/09

- End Date

- 2026/03/19

- Event Name

-

建築・設備業者様向け『新製品出前体験会』

- Event Details

-

期間:2026年2月9日(月)~ 3月19日(木)

場所:貴社事務所・現場など

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン

- URL

- https://bc.topconpositioning.asia/bc-demaetaikenkai?utm_campaign=249760459-bc-demaetaikenkai&utm_source=jp-ja&utm_medium=cf

- Target

- _blank