- Start Date

- 2026/02/25

- End Date

- 2026/02/25

- Event Name

-

TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催

- Event Details

-

日程:

2025年11月26日(水)

2025年12月17日(水)

2026年1月20日(火)

2026年2月25日(水)

開催場所:関東トレーニングセンタ

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)

- URL

- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html

- Target

- _self

時事問題

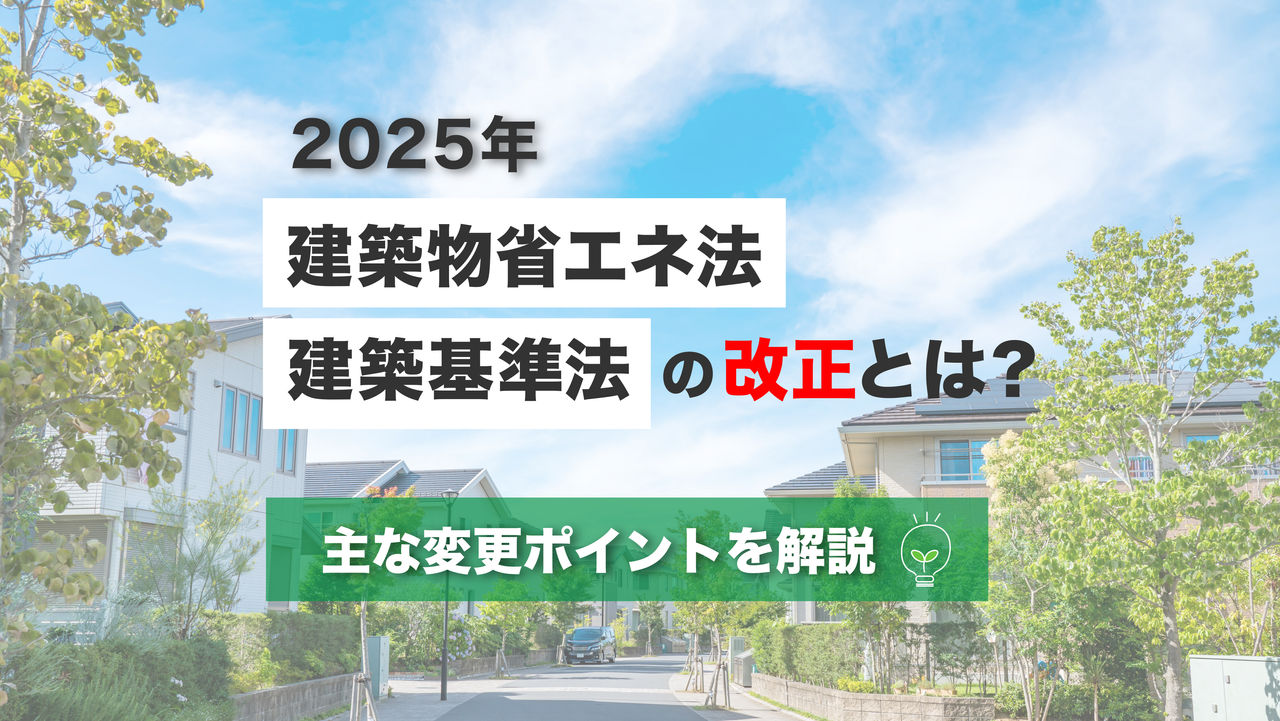

【2025年】建築物省エネ法・建築基準法の改正とは?主な変更ポイントを解説

2025年4月、建築基準法および建築物省エネ法が改正されました。改正内容には、省エネ基準の適用範囲の拡大や4号特例の撤廃、構造安全性の見直し、審査手続きの合理化など、建設現場での対応が必要不可欠な内容が数多く含まれています。

本記事では、主に建設業(土木・建築業)の設計者ならびに施工を担う実務担当者へ向けて、2025年4月に改正された建築基準法・建築物省エネ法の主な変更点について、一級建築士による監修のもとで解説します。変更のポイントを押さえて、法令順守と業務効率の両立を図りましょう。

2025年4月施行「建築基準法・建築物省エネ法」の改正とは

2025年4月、「建築基準法」および「建築物省エネ法」が改正されました。

建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律です。建築物省エネ法とは、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るための法律で、一定規模以上の建築物に省エネ基準への適合義務や表示制度などを定めることで、地球温暖化対策に貢献するのが狙いです。

この2つの法改正は、これまで一部に限られていた省エネ対応をすべての建築物に拡大する大きな転換点と言えます。改正の背景にあるのは、2050年カーボンニュートラルの実現という国の長期目標です。

国土交通省の「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」によると、建築分野はエネルギー消費全体の3割以上を占めるとされ、住宅・建築物の省エネ性能向上は脱炭素社会に向けた最重要課題のひとつとなっています。

加えて、資源エネルギー庁の「エネルギーの今を知る10の質問」では、日本のエネルギー自給率の低さ(2022年度で約12.6%)も、エネルギー効率の向上が求められる理由として挙げられています。エネルギーコストの高騰や供給不安が続く中、建築物単位での省エネ化を推進することは、国全体の安定的なエネルギー確保にもつながると期待されています。

建築基準法・建築物省エネ法改正の3つのポイント

2025年4月に行われた建築基準法・建築物省エネ法の改正では、主に以下の3点が変更されました。

・4号特例の見直し

・省エネ基準の適用範囲の拡大

・木造建築物等の構造安全性の検証法の合理化

これらの改正は設計者だけでなく、施工を担う事業者にとっても業務の進め方や法令対応に直結するため、現場における実務上の影響を正確に把握し、対応体制を整えることが求められます。

次の章から、各ポイントについて詳しく解説していきます。

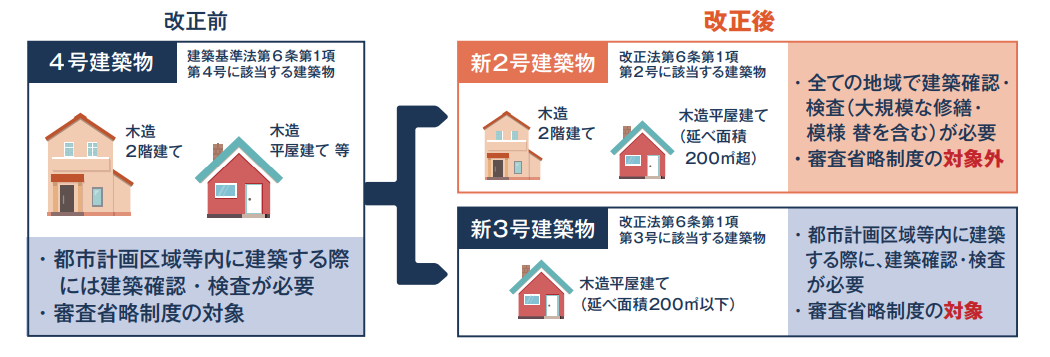

建築物省エネ法改正ポイント① 4号特例の見直し

今回の法改正では、これまで建築確認申請の一部対象外とされていた4号建築物に関する特例が撤廃され、届出や審査の必要な範囲が広がります。施工者は、設計図書の整備や手続きが大きく変わる点に注意が必要です。

4号特例とは

【出典】国土交通省|4号特例が変わります

4号特例とは、都市計画区域等の区域内に建築される比較的小規模な建築物(=4号建築物)について、構造関係規定等の一部の審査を省略できる特例です。4号建築物に該当するのは、次の条件を満たす建築物です。

木造

(特殊建築物の用途で200㎡を超えるものを除く)

・2階建て以下

・延べ面積500㎡以下

・高さ13m以下・軒高9m以下

木造以外

・平屋

・延べ面積200㎡以下

この制度は設計・申請の負担軽減につながるため、長年にわたって中小工務店の業務効率に寄与してきました。しかし、今回の省エネ基準の適合義務化に併せてこの特例が見直され、従来の4号建築物は廃止に。新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されるようになりました。

新2号建築物とは

新2号建築物に該当するのは、以下のいずれかの条件に該当する建築物で、木造・非木造は問いません。

・2階建て以上

・延べ面積200㎡超

従来の4号建築物と違い、新2号建築物は建築確認審査の一部省略の対象外となります。建築確認申請の際には、建築確認申請書・図書に加え、構造関係規定等の図書と、省エネ関連の図書の提出が新たに必要となる点に注意が必要です。

新3号建築物とは

従来の4号建築物のうち、新3号建築物に該当するのは以下の条件に該当する建築物です。新2号建築物と同じく、木造・非木造は問いません。

・平屋

・延べ面積200㎡以下

新3号建築物も建築確認審査は行われますが、都市計画区域内等の平屋である場合は省略の対象となります。建築確認申請に必要な書類も建築確認申請書・図書のみで、現行と変わりません。

このように、かつての4号建築物は一律の特例対象から除外され、個々の建築物の規模や構造に応じて適切な審査を行う方向にシフトしています。今後は、施工現場でも建築確認図面の読み解きや対応がより求められるでしょう。

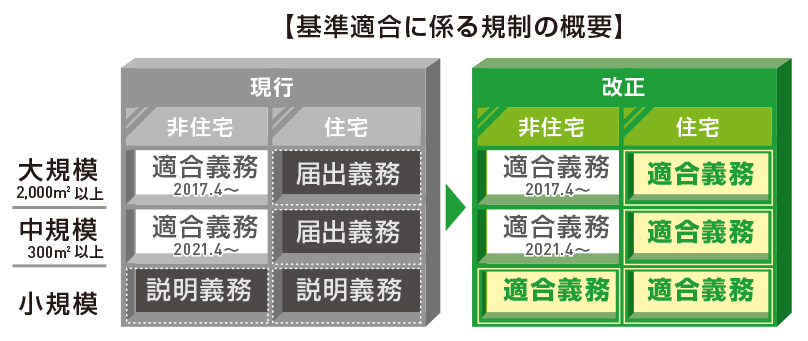

建築物省エネ法改正ポイント② 省エネ基準の適用範囲の拡大

2025年4月施行の法改正では、建築物の省エネ基準適合義務の対象が大きく拡大されました。これまで説明義務や届出制度の対象外だった建築物も対応が必須となるため、施工段階でも十分な把握が必要です。

新築の場合

これまで省エネ基準への適合義務が課されていたのは、300㎡以上の中・大規模建築物、かつ非住宅の新築に限定されていました。

今回の法改正では、適合義務の対象が300㎡以下の小規模非住宅、住宅にも拡大しています。それに伴い、従来の「届出義務制度(300㎡以上の住宅)」と、「説明義務制度(300㎡以下の非住宅)」は廃止になりました。

つまり、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけられたことになります。エネルギー消費性能への影響が少ないと政令で定められる以下の住宅のみ、適合義務の対象外です。

省エネ基準適合除外建築物

①10㎡以下の新築・増改築

②居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

③歴史的建造物、文化財等

④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

省エネ基準の適用範囲拡大により、小規模住宅や小型店舗・事務所なども、設計段階から省エネ性能の確保が求められます。施工側としては、省エネ仕様に対応した資材・設備の選定や、現場での断熱・気密施工などについて、より厳密な管理が必要になります。

増改築の場合

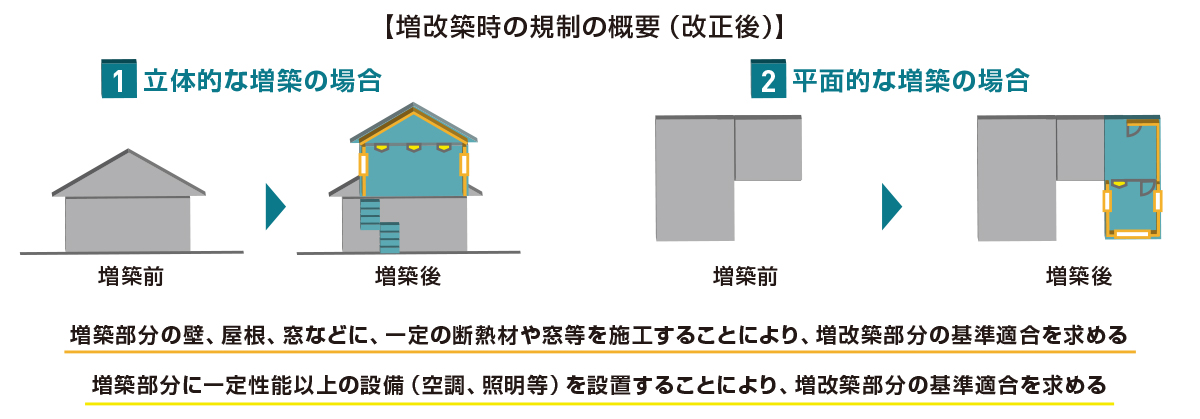

【出典】国土交通省|【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について

今回の法改正では、増改築にも新たな省エネ基準が適用されます。これまでは増改築後の建物全体が省エネ基準適合の範囲とされていました。しかし、法改正後は壁や窓、屋根など、増改築を行った部分のみで省エネ基準に適合しているか判断されます。

建築物省エネ法改正ポイント③ 木造建築物等の構造安全性の検証法の合理化

今回の法改正では木造建築物に対する構造計算の基準も見直され、合理化が進められました。施工側としても、安全性を確保しながら、設計や施工に関わる負担の軽減が期待されます。

3階建て木造建築物等の構造計算の合理化・二級建築士による設計業務範囲の拡大

【出典】国土交通省|階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化

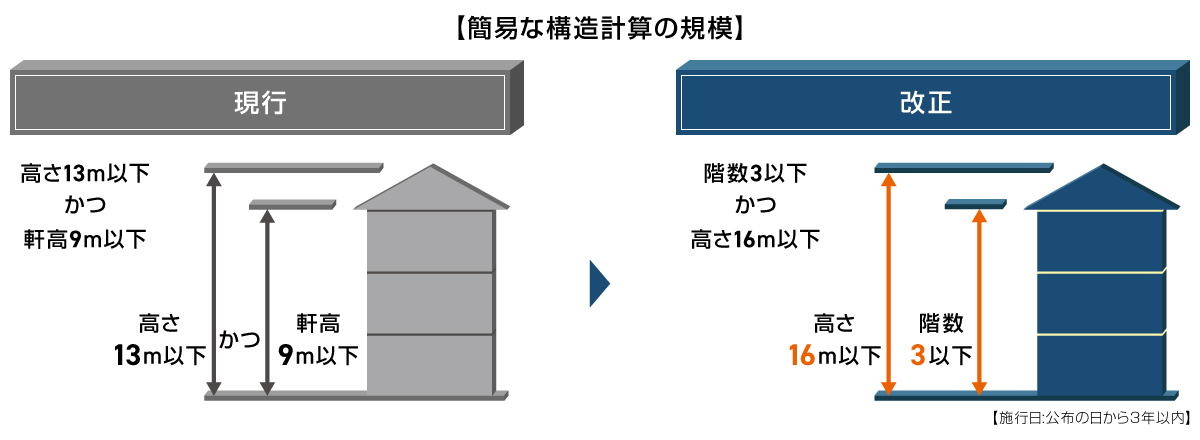

従来の建築基準法では、高さ13mまたは軒高9mを超える木造建築物を建築する場合、高度な構造計算により構造安全性を確認する必要があり、その際の設計・工事監理ができるのは一級建築士のみでした。

しかし、近年は断熱性の向上などを目的に、軒高の高い建築物のニーズが高まっています。また、2018年の建築基準法の改正により、4階建て以上または高さ16mを超える木造建築物は、一定の防火性能がある「耐火構造物」とすべき建築物と定められています。

それに倣い、今回の建築基準法の改正では3階建て以下、かつ高さ16m以下の建築物は高度な構造計算が不要になり、二級建築士でも設計・工事監理ができるようになりました。

構造計算が必要となる木造建築物の規模の引き下げ

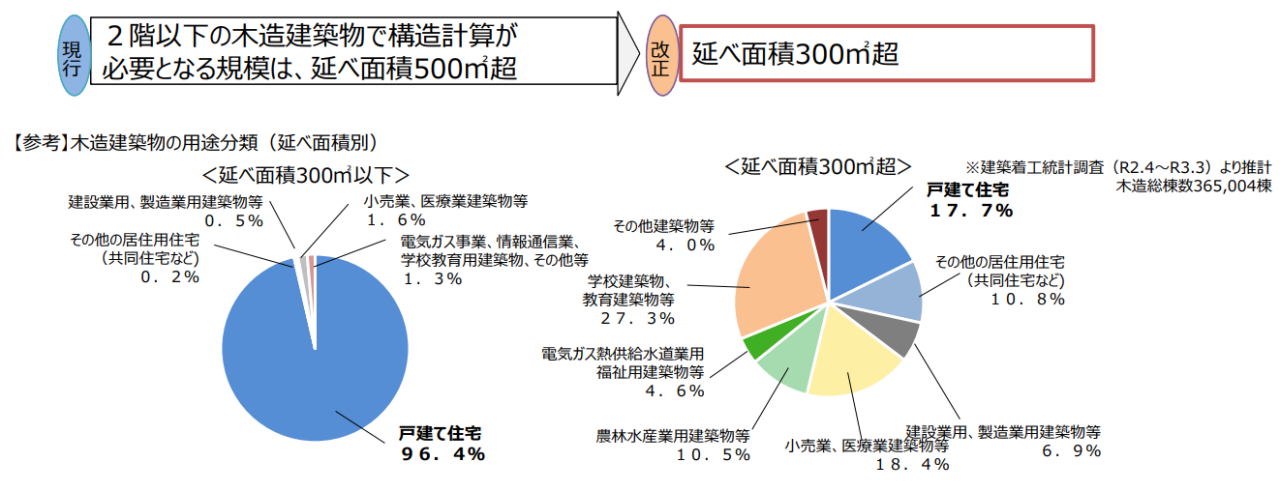

【出典】国土交通省|建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料

従来の建築基準法では、2階建て以下の木造建築物で構造計算が必要になる規模は、延べ面積500㎡超でした。

しかし、近年は多様なニーズにより空間の広い建築物が増加しています。大規模な建築物の安全性を確保するため、今回の法改正では構造計算が必要となる木造建築物の規模が、延べ面積300㎡超へと引き下げられました。

国土交通省の「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」では、構造計算の対象が拡大することにより、これまではほぼ対象外だった学校建築物や教育建築物等、小売業、医療業建築物等などの一部も対象となることが推計されており、構造安全性の向上が見込まれています。

省エネルギー基準とは

省エネ基準への適合を評価する際は、主に以下の2つの基準が適用されます。

・住宅:外皮性能基準+一次エネルギー消費量基準

・非住宅:一次エネルギー消費量基準のみ

非住宅に外皮性能基準は適用されませんが、一次エネルギー消費量を計算する際に外皮性能が必要になります。そのため、実態は非住宅でも外皮計算を行います。外皮性能基準と、一次エネルギー消費量基準の概要を解説します。

外皮性能基準とは

外皮性能基準とは、建物の断熱性能を示す基準です。「外皮平均熱貫流率(UA値)」ならびに「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)」によって評価されます。

UA値

・室内と外気が持つ熱の出入りの指標

・値が小さいほど熱が出入りしにくく、断熱性能が高い

・計算式:UA=単位温度差当たりの外皮総熱損失量÷外皮総面積

ηAC値

・太陽日射の室内への入りやすさの指標

・値が小さいほど日射が入りにくく、遮蔽性能が高い

・計算式:ηAC=単位日射強度当たりの総日射熱取得量÷外皮総面積×100

なお、省エネ基準に適合するには、いずれも地域区分別に規定されている基準値以下となる必要があります。

一次エネルギー消費量基準とは

一次エネルギー消費量基準では、照明器具・換気設備・空調設備・給湯設備・昇降機などのエネルギー使用量をもとに、建物全体の省エネ性能を評価します。建築物の一次エネルギー消費性能はBEI値(Building Energy Index)で判定され、省エネ基準への適合は1.0以下が条件です。

省エネ基準への適合方法・手続きについて

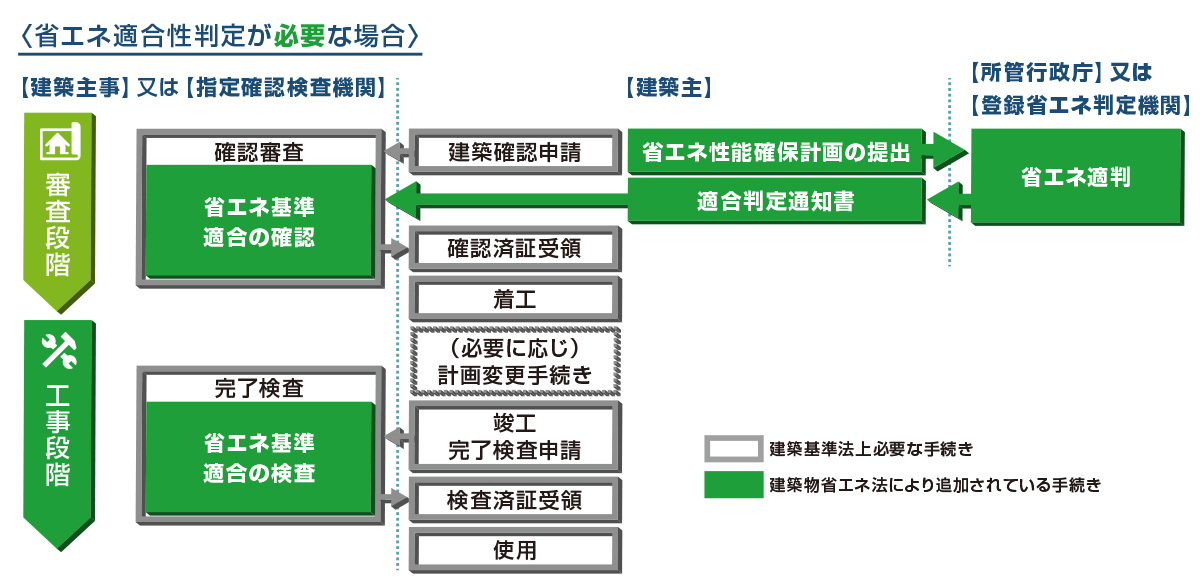

2025年4月の法改正に伴い、施工に着手する前に省エネ性能の評価と手続きを適切に行う必要があります。ここでは、主に施工者が把握しておくべき「省エネ適判」や「建築確認申請との関係」などについて解説します。

省エネ基準適合の確認方法

建築物の省エネ基準への適合可否は、「省エネ適判」こと「エネルギー消費性能適合性判定」によって確認できます。省エネ適判を受けられるのは、所管行政庁または国土交通大臣の登録を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関です。2025年6月時点では「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律における登録機関」に記載のある、合計128の機関がこれに該当します。

判定によって省エネ基準への適合が確認された場合は、適合判定通知書が発行されます。建築確認申請の際は、この適合判定通知書、またはその写しを各自治体の行政窓口や建築確認申請の担当機関へ提出する必要があります。

なお、以下のいずれかの条件に当てはまる建築物は、省エネ適判が比較的容易であることから上記手続きが省略され、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合性が確認されます。

①仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅

②設計住宅性能評価を受けた住宅の新築

③長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

省エネ基準への適合確認・手続きの流れ

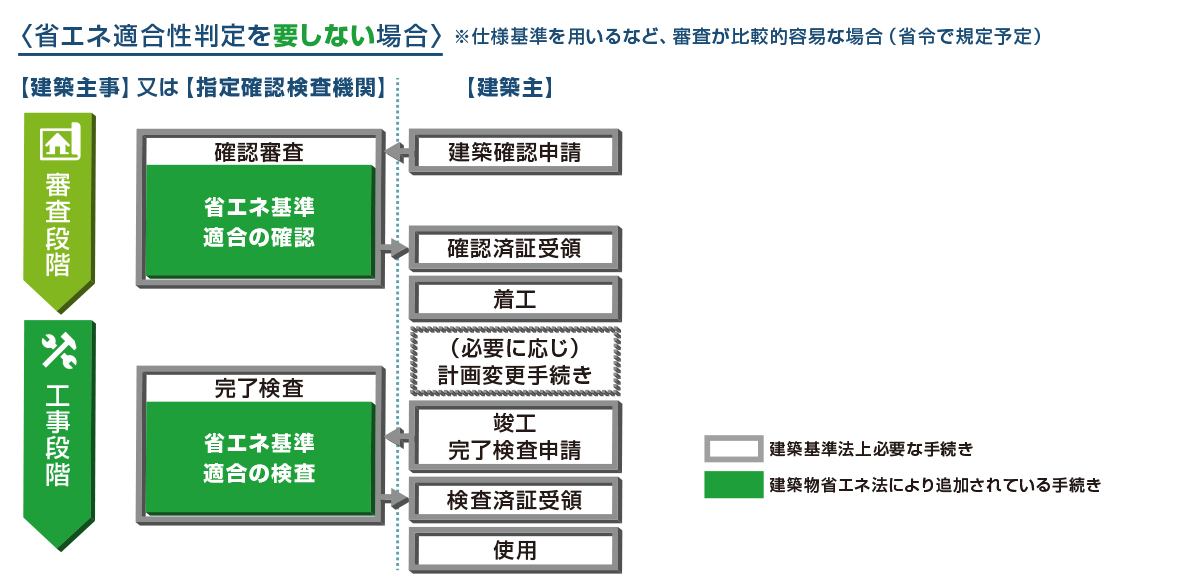

省エネ基準への適合確認手続きは、省エネ適判の必要性の有無で変わります。

【出典】国土交通省|【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について

省エネ適判が必要な場合は、施工の着手前に適合判定が必要なため、設計段階から十分な余裕を持ったスケジュール管理が求められます。

【出典】国土交通省|【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について

一方、省エネ適判が不要な場合は検査期間短縮が図れます。ただし省エネ性能に関する内容が、建築確認申請書・図書に反映されていることが前提です。施工者は設計者と連携して省エネ対応内容を正確に把握する必要があります。

建築基準法・建築物省エネ法の改正は建設業界に大きな変化をもたらす

2025年4月に施行された建築基準法・建築物省エネ法の改正は、建設業界にとって大きな転換点となります。4号特例の見直しや省エネ基準の義務化により、設計・確認手続きの精度と負担が増す一方で、合理化策も講じられています。

これまで大型施設の設計に携わってきた設計者や建築士であれば誰しもが知っている建築物省エネ法ですが、住宅をメインに仕事をしてきた方であれば知らない可能性は大いにあるでしょう。しかし、これからは省エネ計算なしでは建物が建てられない時代となりました。

正しく法改正を理解していないと、着工直前で質疑が長引き、設計変更対応が求められ、着工遅延のリスクが高まります。手戻りのない設計図を作成できるよう、早めに理解を深めることが重要です。

また、事業者にも、国が目標に掲げる「2050年カーボンニュートラルの実現」に向けて、先を見据えた取り組みが求められます。法改正の全体像を理解し、的確な対応を取ることが、今後の業務効率と法令順守の鍵を握り、そしてサステナブルな未来を築く礎となるでしょう。

監修者 菊地 重信(きくちしげのぶ)

一級建築士・一級建築施工管理技士

大手ゼネコンにて一級建築士試験に合格。大手ゼネコンでさまざまな業務を経験しながら一級建築士試験で苦労した経験を活かし、一級建築士ライターとして建築に関する情報を発信。著書『学び直しの一級建築士』

時事問題のコラム

SNSシェア

ニュース

新着情報

- 2026/01/15 『建設会社の社名にはなぜ「組」が付く?由来や歴史について解説』を公開しました

- 2026/01/14 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)対象製品が更新されました

- 2026/01/06 『第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展- トプコン出展ソリューション』を公開しました

イベント

- Start Date

- 2026/02/10

- End Date

- 2026/02/10

- Event Details

-

日程:

2025年12月23日(火)

2026年2月10日(火)

開催場所:関東トレーニングセンタ

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社

- URL

- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html

- Target

- _self

- Start Date

- 2026/01/21

- End Date

- 2026/01/21

- Event Name

-

『KANAI SELECTION 2026』

- Event Details

-

日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30

会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)

主催:金井度量衡株式会社

- URL

- https://www.kanai.co.jp/news/1933/

- Target

- _blank