- Start Date

- 2025/07/29

- End Date

- 2025/07/30

- Event Name

-

『DXソリューションフェア2025』

- Event Details

-

ー チルトローテータ機等実機多数 DXを体験できる展示会 ー

土木・建築・測量セミナー&展示会日程:2025年7月29日(火) 9:00~17:00、30日(水) 9:00~16:30

会場:広島県立広島産業会館 東展示館(広島県広島市)

主催:株式会社ジツタ中国

- URL

- https://jtch-info.com/dx2025/

- Target

- _blank

働き方

若者の建設業離れは当たり前?離職の理由は企業と若手の認識ギャップにあった

土木・建設のフィールドワーク(現場の仕事)は、長期的に人手不足が常態化しています。人手不足の理由としては、働き手の高齢化やインフラ需要の増加といったさまざまな要因が関連していますが、中でも「若者の建設業離れ」は深刻な問題です。

建設業界への就職を考える若者が減っている現状に加えて、近年の業界トレンドに拍車をかけているのは、一度就業したにもかかわらず離職してしまう若者の多さです。せっかく建設業を選んでくれたにもかかわらず、なぜ若者は離職してしまうのでしょうか。

「作業がきついんだろう」

「若者はやる気がないからな」

離職の理由としてこのようなイメージを抱く方は少なくないはずですが、果たして本当に合っているかどうか、フラットな視点で考える必要があります。若者の離職理由について、世代間の認識ギャップを正しく理解して、離職を防ぎましょう。

建設業の人手不足が続く4つの理由

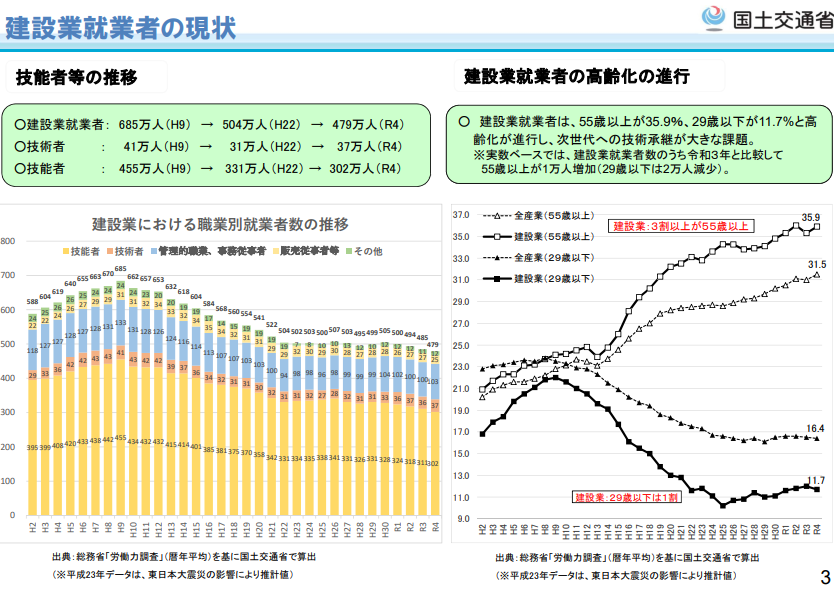

土木・建設業界への就業者は、2013年から2022年までの10年で、約20万人減少しています。建設業界における人手不足の深刻化は、若者の建設業離れを含めて、4つの原因が考えられます。

高齢化による労働力の減少

建設業界では、フィールドワーカー(現場従事者)の高齢化が進んでおり、それに伴って熟練した技術者の引退が相次いでいます。

国土交通省の「建設業を巡る現状と課題」によると、2022年段階でフィールドワーカーの35.9%、つまり約3人に1人は55歳以上なのに対し、29歳以下の割合は全体の11.7%程度に留まります。

10年も経てば、55歳以上のフィールドワーカーの中には引退する方も出てくるでしょう。事実、建設業就業者は、2021年と比較して55歳以上が1万人増加、29歳以下は2万人減少していることが挙げられています。

人手不足の現状を改善するためには、新しい世代の労働者の確保・育成は重要な課題です。

経済成長とインフラ需要の増加

経済成長や災害復興・対策に伴い、インフラ整備の需要が増加しています。国土交通省の「令和6年度 建設投資見通し」によると、2024年度の建設投資は、前年度比2.7%増の73兆200億円となる想定です。

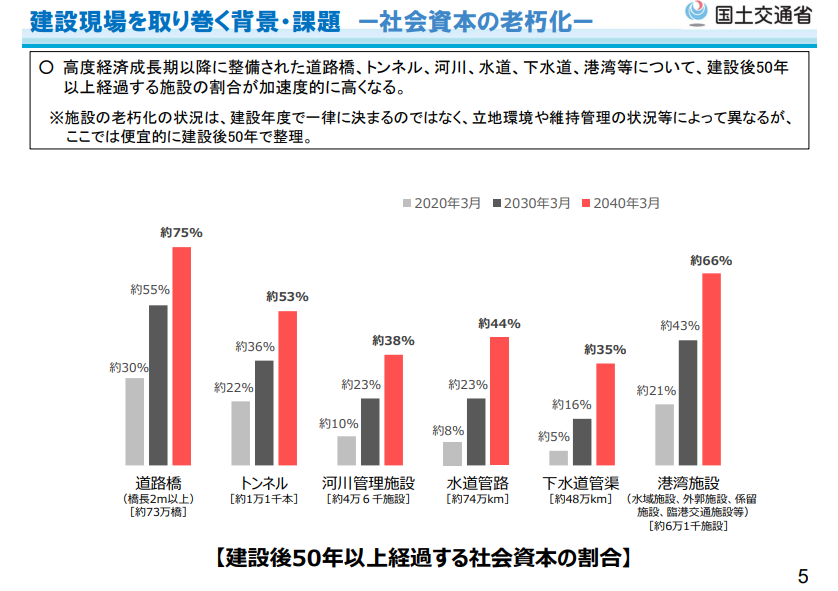

また、国土交通省のインフラ調査「社会資本の老朽化の現状と将来」によると、高度成長期以降に整備された道路橋やトンネル、下水道などについて、2040年までに建設後50年以上経過する施設の割合が、加速度的に多くなっていることがわかります。

施設の老朽化の状況は、建設年度で一律に決まるのではなく、立地環境や維持管理の状況等によって異なるものの、老朽化するインフラの維持管理は不可欠です。

しかし、このような需要の増加に対して、働き手の供給が追いついていないのが現状です。

労働条件の問題

建設業界では、長時間労働や過酷な労働条件が問題視されています。この問題が、働き手の定着率を低下させる一因となっているのは言うまでもありません。労働条件が改善されない限り、新しいフィールドワーカー、特に若者の確保は頭の痛い問題です。

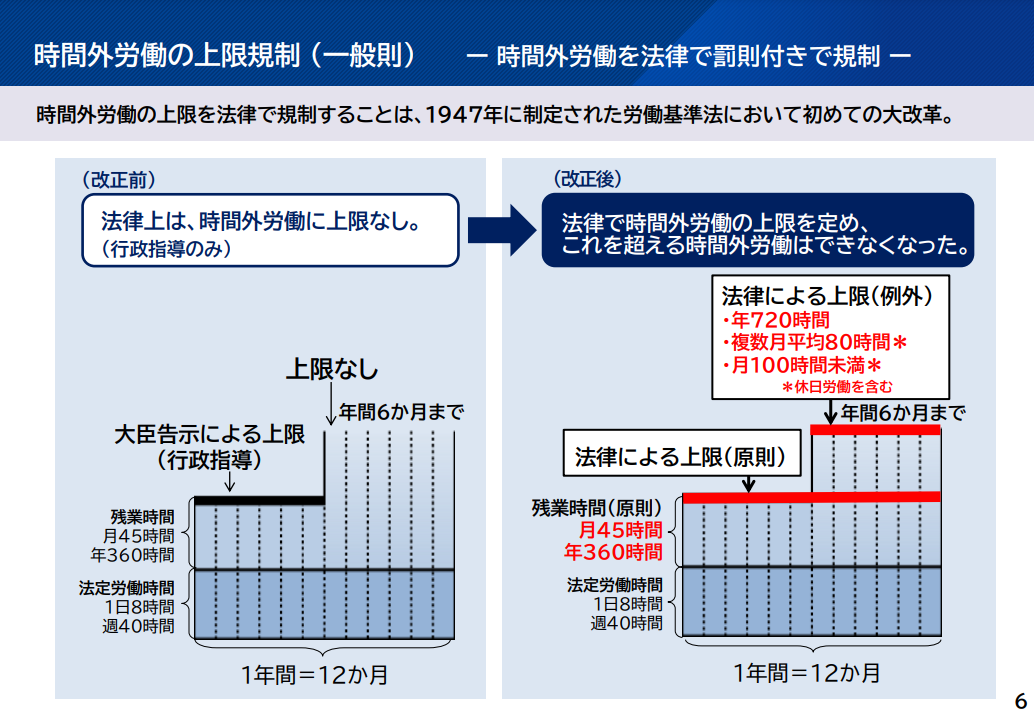

この状況を改善するため、2019年4月1日に「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」が施行されました。この法案は、長時間労働が常態化している労働環境問題の解決を狙いとしたものです。

建設業では、時間外労働に対して上限が設けられました。この上限を超えてしまうと、企業に対して罰則が適用されます。ただし、法案の適用には5年間の猶予期間が設けられていたため、現在「2024年問題」として改めて話題になっています。

若者の建設業離れ

建設業は、残念ながら未だに「3K(きつい・汚い・危険)」といったネガティブなイメージが強い業界のひとつです。このようなイメージが付いてしまうと、魅力的な職業として捉えられにくくなってしまいます。

そうした世間のイメージに惑わされず、建設業界への就職を希望する学生はいるものの、学生は大手企業を志望する傾向が顕著です。そのため、地域に根ざした中小企業のフィールドワーカーは、人手不足が続いています。

また、関連資格取得のハードルの高さも、課題のひとつです。国土交通省の「技術検定制度の見直しについて」では、以下の現状を問題として挙げた上で、1級建築施工管理技士や1級土木施工管理技士の受験要件の見直しを提案しています。

● 1級土木施工管理技士の技術検定合格者の年齢は10年前と比較して、平均年齢が3歳上昇(34歳→37歳)しているとともに、20代後半~30代前半の人数が約半数に減少している。

● 1級土木施工管理技士の取得による監理技術者についても10年前と比較して、20代後半から30代後半の人数が大幅に減少している。

これを受け、2024年度からは施工管理技術検定の受検資格が変更され、特に1級においては受験年度末時点で19歳以上であれば、実務経験がなくとも第一次検定が受けられるように緩和されました。

短大や高専、高校卒業の学歴を有する人にとって受験ハードルが下がる措置となりますが、大学卒業者にとっては不利な変更とも捉えられます。そのため、2028年度までは、1級・2級ともに第二次検定は旧受験資格も選択できるよう、経過措置期間が設けられています。

建設業における若者の離職理由に関するギャップ

若者の建設業離れを止めるためにも、業界や企業が主体となった抜本的な改革が必要になります。しかし、企業側が考える若者の離職理由と、若者自身が考える離職理由にはギャップがあることをご存じでしょうか。

国土交通省の「建設業の働き方として目指していくべき方向性(参考資料)」によると、それぞれ以下の違いが見られます。

企業側が考える若者の離職理由

- 1. 作業が身体的にきつい

- 2. (若年技能労働者の)職業意識が低い

- 3. 職場での人間関係が難しい

- 4. 労働に対して賃金が低い

- 5. 休みが取りづらい

若者自身が考える離職理由

1. 雇用が不安定である

2. 遠方の作業場が多い

3. 休みが取りづらい

4. 労働に対して賃金が低い

5. 作業に危険がともなう

企業側は、作業のきつさや職業意識の低さを理由として考えているのに対し、若者世代は雇用や休暇といった待遇面に対する不満を、主な退職理由としています。

企業側は「仕事がきつかったのだろう」「最近の若者はやる気が足りないな」と考える一方で、若者は「このままの働き方をずっと続けるのは難しいな」と考え、退職を決断していることがわかります。

建築業界の中でも高年収が期待できる大手ゼネコンは、キャリアプランが立てやすく、若者からも人気の高い就職先です。一方で、中小企業は現場仕事に終始しがちで、まだまだ将来設計がしにくい企業が多く、若者にとっては長期にわたる就業を考えにくい要因となっています。

また、若者が建設業を離れた理由の3位に挙げられている「休みが取りづらい」は、ワークライフバランスを重視する昨今において、当然の理由と言えるでしょう。2位の「遠方の作業場が多い」にも、現場への移動時間次第でプライベートの予定が立てにくくなってしまう懸念があります。

50代以上の世代が「土曜日出勤や深夜残業が当たり前」の時代を過ごしてきたのに対し、20代の若者世代はワークライフバランスを重視する傾向にあります。学校の土日休みが当たり前の時代を過ごしている若者からすれば、建設業の従来の働き方は理にかなわないものと言えるでしょう。

ただし、この調査は2012年に行われたものであり、コロナ禍を経た現在、離職理由は異なる可能性が高いです。しかしながら、終身雇用の考え方が薄れた現代において、転職に対して抵抗感を抱かない若者は依然として少なくありません。

「なぜ辞めてしまうのか」といった考え方のギャップを埋めないことには、建設業における若者の離職問題は深刻化するばかりでしょう。

建設業の若者離れを防ぐための企業の取り組み

若者が離職する本当の理由を踏まえて、土木・建設業の企業が取り組むべきアプローチを考えましょう。時代に合わせて意識改革を行い、働き方をアップデートさせていくことが大切です。

長時間労働を是正する

働き方改革関連法、通称「2024年問題」で、建設業界の労働時間管理が厳格化されるのは周知の通りです。これにより、長時間労働の是正が進み、取り組みができていない企業には罰則が適用されるようになりました。

若者の離職を防ぐためには、企業は労働時間の管理を徹底しなければなりません。業務の効率化は労働時間の短縮につながり、結果的に若者が働きやすい環境づくりができるでしょう。

現場作業を終えた後に行われる就業時間外の教育研修は、まだまだ常態化している会社が多く、特に見直しが必要な例のひとつです。

時間外に行われている作業や、無駄が発生しているルーティン業務はないか、業務全体を見直してみることをおすすめします。

作業場が遠方の場合は手当を出す

現場が遠方になると、往復の移動時間は必然的に長くなります。これにより、ワークライフバランスが保ちにくくなるため、若者の不満に直結してしまいます。

とはいえ、移動距離や時間の短縮は物理的に不可能です。もし距離に応じて移動手当を支給できれば、若者の心理的な負担を軽減できるでしょう。

ただし、手当の支給は負担軽減の手段であって、目的ではありません。若者にとって遠方の現場が苦痛にならない環境を整えることが最重要です。

給与の見直しをする

若者が納得する給与体系を構築するためには、賃金の見直しは重要な課題のひとつです。とは言え、建設業界全体の給与水準は、決して低くはありません。

国税庁の「民間給与実態統計調査(2023年分)」によると、建設業の平均年収は、20代前半(20〜24歳)で約364万円、20代後半(25〜29歳)で約442万円となっています。

国内全体の全年齢の平均給与が460万円であることを考慮すると、決して低い金額ではないでしょう。また、10年前の2013年の調査での20代前半の約318万円、20代後半の約364万円といった建設業の平均年収結果からも、平均給与が大きく上がっていることが分かります。

ただし、これらの統計には大手ゼネコンの年収も含まれているため、フィールドワーカーの平均給与としてはもう少し水準が低くなることが予想されるでしょう。

建設業全体としては改善の一途をたどってはいるものの、仕事内容や労力、そして自身の能力や保有資格に見合っていないと考える若者は少なくありません。長く活躍してもらうためにも「何ができたらどれくらい昇給する」といったキャリアプランを明示するのも手段のひとつです。

有休の消化率を上げる

休暇の取りにくさを解消させるためには、有休の消化率を上げる取り組みが必要です。休暇の計画的な取得をサポートするために、休暇スケジュールは事前に調整し、業務の調整を行いましょう。

有休取得の理由は、企業側からは尋ねないようにするといった配慮も大切です。法律上、有休の取得にあたって理由を伝える必要はないとされています。

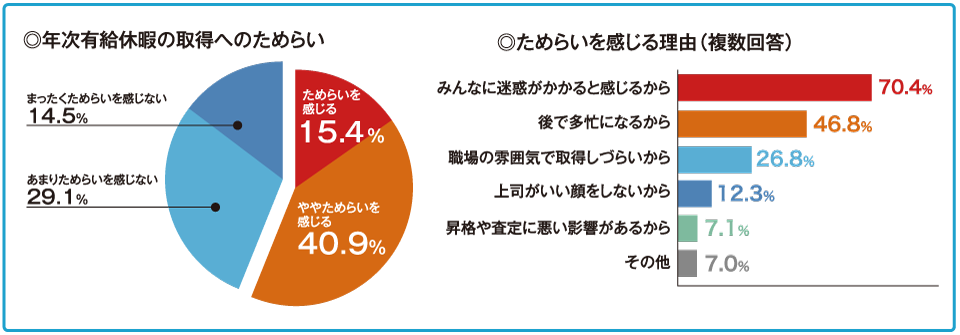

また、有休の取得にあたってためらいを感じる人は少なくありません。厚生労働省の調査によると有休取得に抵抗を感じる人は「ためらいを感じる」「ややためらいを感じる」を合わせて56.3%と半数以上にのぼります。

上司が率先して休暇を取得し、部下にも積極的な有休取得を促したり、閑散期に有休奨励期間を設けたりする取り組みも、有休が取得しやすい雰囲気づくりにおいて大切な要素のひとつでしょう。

DXを推進する

作業時の危険を軽減させるためには、DXの推進が有効です。フィールドワークの危険な作業は、ドローンや3Dレーザースキャナー、ICT建機といったICT技術の活用によって軽減できるものが多いためです。

DXの推進は、若者が安心して働ける環境の提供につながります。また、デジタル技術の活用は、作業効率の向上や、省力化にも効果的です。作業効率を上げ、同時に省力化ができれば、長時間労働の是正ができ2024年問題もクリアになるため、DXを積極的に取り入れることは離職を防ぐ要素のひとつとして考えられるでしょう。

また、公共工事や大型工事などの大規模案件において発生しがちな時間外労働は、現場での作業ではなく、書類や伝票の作成・整理といった事務所内での作業が中心です。事務作業の効率化においてシステムやAIの活用は必須であるため、ITリテラシーの高い人材の需要は、今後ますます加速していくものと考えられています。

リモートワークを取り入れる

フィールドワークが主体の土木・建設業は、リモートワークを取り入れるのが難しい業界のひとつです。特に、施工管理者や現場作業に従事する方は、会社には出社せずに自宅から現場への直行直帰が多いため、そもそも「リモートワーク」という概念がない方も多いでしょう。

しかし、職種や業務によっては導入可能な場合もあります。ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

若者の離職を食い止める起爆剤になるのはもちろん、コロナ禍以降の求人媒体には、ほとんどに「リモートワーク(テレワーク・在宅ワーク)可」といったチェック項目が用意されているため、新たな人材が確保できる可能性が高くなります。

今すぐの導入が難しい企業も多いかもしれませんが、時代に合わせて少しずつ変化させていく姿勢が重要です。

若者の離職理由を理解し、環境の改善につなげよう

若者の建設業離れを当たり前のものとしないためにも、まずは離職理由について正しく把握する必要があります。

若者の離職理由は、雇用の不安定さやワークライフバランスが悪い状態にあります。それらを踏まえて、自社ができる対策を行い、長く活躍する人材として育てていかなければなりません。

ここで挙げた対策のほかにも、全社的なストレスチェックによってメンタルヘルスをケアしたり、社内MVP制度を設けてモチベーションを上げたりといった取り組みも考えられます。

何より大切なのは「最近の若者は……」と世代でひとくくりにせず、個々へ向き合うことでしょう。「身体がなまっている」「やる気がない」と思い込んだ状態で話をしては、響くものも響かなくなってしまいます。

個々を見ながら、全社的な取り組みもできることから始めて、若者の自社ならびに業界の定着率向上へとつなげることが、今後ますます重要になるでしょう。

監修者 山田哲矢(やまだてつや)

MBA✕防水技能士✕起業家・ラックス建設株式会社 代表取締役

大きい会社よりカッコいい会社を作りたいと思い21歳の時に無一文で起業。カッコいい会社とは「小さいチームで大きい仕事をする会社」と定義付け、人材不足を逆手に取って「従業員一人当たり売上高業界日本一」を目指している。

働き方のコラム

SNSシェア

ニュース

新着情報

- 2025/07/15 『良質な睡眠で現場作業の疲労を回復!寝具や安眠グッズのおすすめ6選』を公開しました

- 2025/07/09 『トプコン楽コン教室』活用事例の動画を追加しました(三軌建設株式会社様)

- 2025/07/07 『屋外作業の熱中症を防ごう!建設現場の熱中症対策グッズ&ウェア9選』を公開しました

イベント

- Start Date

- 2025/07/24

- End Date

- 2025/07/25

- Event Name

-

『建築向けワンマン位置出し機「楽位置」ミニ体験会』仙台で開催

- Event Details

-

日程:2025年7月24日(木)25日(金)10:00~17:00

会場:フォレスト仙台 第8会議室(宮城県仙台市)

参加費:無料(事前予約制・先着順)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン

- URL

- /content/dam/topcon-pa/jp/ja/event/2025/rakuichi-minidemo/rakuichi-minidemo-July-sendai.pdf

- Target

- _blank

- Start Date

- 2025/07/23

- End Date

- 2025/07/24

- Event Name

-

『コアミフェア2025』

- Event Details

-

ー 3Dソリューション、DX新時代への業界最先端の製品が集結ー

日程:2025年7月23日(水) 12:00~17:00、24日(木) 9:30~17:00

会場:マロニエプラザ【栃木県立宇都宮産業展示館】(栃木県宇都宮市)

主催:株式会社コアミ計測機

- URL

- /content/dam/topcon-pa/jp/ja/event/2025/koami-fair-2025/koami-fair-2025.pdf

- Target

- _blank