- Start Date

- 2025/07/29

- End Date

- 2025/07/30

- Event Name

-

『DXソリューションフェア2025』

- Event Details

-

ー チルトローテータ機等実機多数 DXを体験できる展示会 ー

土木・建築・測量セミナー&展示会日程:2025年7月29日(火) 9:00~17:00、30日(水) 9:00~16:30

会場:広島県立広島産業会館 東展示館(広島県広島市)

主催:株式会社ジツタ中国

- URL

- https://jtch-info.com/dx2025/

- Target

- _blank

時事問題

建設業のSXとは?ゼネコンの事例と中小建設企業のスモールステップを紹介

社会および企業が持続可能である未来を実現するために、避けて通れない「SX(Sustainability Transformation / サステナビリティ・トランスフォーメーション)」。

SDGsが国連サミット(国連持続可能な開発サミット)で採択された2015年を機に、さまざまな業界で環境負荷の低減や社会的責任を果たす取り組みが加速しています。そんな中、土木・建設業界もまた、サステナビリティを重視した事業活動へとシフトしなければなりません。従来のやり方をすべて変える必要はありませんが、見直すべき点は少なくないでしょう。

SXの正しい理解、そして具体的な取り組みにつながるよう、SXの定義や建設業における重要性などを掘り下げます。ゼネコンのみならず、中小建設企業の取り組み事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

SXとは何か?建設業界における定義と意義

SXとは、サステナビリティ・トランスフォーメーション(Sustainability Transformation)の略称です。企業や組織が持続可能な社会を実現するために、企業活動を変革する取り組みを指しています。

SXは「社会のサステナビリティ」と「企業のサステナビリティ」の同期化を目指す変革であり、経済産業省の「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」によって2020年より広く知られるようになりました。

そんなSXにおいて中心的な概念となるのが、ESG(環境/Environment・社会/Social・ガバナンス/Governance)です。

環境/Environment:企業活動が自然環境に与える影響を指し、カーボンニュートラルや再生可能エネルギーの導入、廃棄物削減などの取り組みが含まれます。

社会/Social:企業が従業員や地域社会に対して果たす責任であり、労働環境の改善や人権尊重、多様性推進、地域社会への貢献などが含まれます。

ガバナンス/Governance:企業の経営体制の透明性やコンプライアンスを確保し、不正を防ぐための取り組みが含まれます。

このように、持続可能なビジネスモデルの構築やサプライチェーンの見直し、カーボンニュートラルへの移行など、SXには多岐にわたる取り組みが含まれます。

また、ESGの観点は、投資家からも注目されています。

2006年に国際連合(国連)が採択した責任投資原則(PRI)は、ESG要素を考慮した投資判断を推進する国際的な枠組みです。この原則の採択により、従来の利益追求型の投資に加えて、企業の持続可能性や社会的影響を重視する「責任ある投資」が、投資家の間で重要視されるようになりました。

企業の価値観や事業の運営方法を根本的に見直し、環境負荷を最小限に抑えながら社会に貢献し続ける意識こそが、社会や投資家から注目されるSXの根幹と言えるでしょう。

DXとの違い

SXはDX(デジタル・トランスフォーメーション)とよく比較されますが、これらは異なる取り組みです。

SXの主な焦点は、カーボンニュートラルやダイバーシティ、コーポレートガバナンスといった、企業のESG活動に基づいた取り組みが中心です。それに対し、DXは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを革新する取り組みを指しています。

データ活用やAI導入などで業務を効率化したり、ロボティクス化で温室効果ガスを減らしたりするなど、DXによって新たな価値を創出することができます。そのため、DXはSXを実現するための「手段」とも言えるでしょう。

SDGsとの違い

SXは、企業が持続可能な社会を実現するために、経営という企業活動を変革する取り組みです。一方、国連が策定した17の目標であるSDGs(持続可能な開発目標)は、環境、社会、経済の広範な課題に対処するグローバルな枠組みを指しています。

SDGsには、貧困削減や教育といった多様な分野が含まれます。SXは、SDGsの一角を担う取り組みと言えるでしょう。

建設業界がSXに取り組むべき3つの理由

土木・建設業は大量の資源を消費する業界であるため、大気中へのCO2(二酸化炭素)排出が顕著です。環境負荷や社会的責任といった観点から考えると、SXにいち早く取り組むことに意義を見出しやすい業界だと言えるでしょう。

SXに取り組むことは、持続可能な社会を形成するという視点に基づいており、企業経営においても同様にメリットがあります。建設業がSXに取り組むべき、3つの理由を紹介します。

建設業界の環境負荷と持続可能性の課題

土木・建設業は、エネルギー消費と資源の大量使用により、地球環境に与える負荷が大きい業界のひとつです。

「産業連関表を利用した建築業の環境負荷推定(著者:漆崎昇、酒井寛二など)」では、建設活動に関連するCO2排出量は、日本全体の排出量の43%であるとされています。建設会社が自ら排出するCO2の割合こそわずかではあるものの、建材の製造や輸送などの上流部分、ビルや住宅を利用する下流部分までを含めると、その影響は大きいです。そのため、持続可能な社会の実現には、業界全体での改革が不可欠です。

とはいえ、企業活動の取り組みの改善は、一朝一夕で行えるものではありません。建設業界ではプロジェクト全体にわたる広範な領域を管理・見直しする必要があり、関係各所との連携も重要です。すぐに変えられるものではないからこそ、中長期的視野で取り組まなければならない課題と言えるでしょう。

社会的な期待と規制の強化

建設業界に対する社会的な期待が高まる中で、環境規制や法的規制の強化が年々進んでいます。特に「脱炭素社会」を目指す政府の政策は、建設業にも多大な影響を及ぼしており、今後の対応は不可欠でしょう。

また「2024年問題」では、働き方や労働環境の改善といった業界課題が一層浮き彫りになったため、今後、企業がどのようにガバナンス体制を整備するかが重要なポイントです。

労働者の安全やワークライフバランスに配慮した取り組みは、労働環境の透明性を確保するだけでなく、労働力の安定化にもつながります。中長期的に、建設業の「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージが払拭され、離職率の低減にもつながるでしょう。

【関連記事】若者の建設業離れは当たり前?離職の理由は企業と若手の認識ギャップにあった

長期的な企業価値向上の観点からの重要性

社会的にサステナビリティへの意識が高まる昨今、SXに取り組むことで、企業価値や社会的信用が向上する可能性は高いと言えるでしょう。

投資家や消費者の意識が変化し、持続可能性に配慮した企業が選ばれる時代が到来しています。長期的に企業の競争力を高めるためにも、SXは有効な施策のひとつです。

SXは短期的な業績には直結しにくい面はありますが、将来的な企業の成長と存続には不可欠な要素です。

建設業界におけるSXの取り組み事例

ゼネコンが中心となって推し進めている、代表的な取り組みを紹介します。中小建設企業にとっては、今はまだ遠く感じる話かもしれませんが、SXのトレンドを押さえることは今後の取り組みの参考になるでしょう。

カーボンニュートラル

ゼネコンが中心となって進めているのが、カーボンニュートラルに向けた取り組みです。

カーボンニュートラルとは、CO2に代表される温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる、つまりニュートラルにし、実質的にゼロにする取り組みを指します。温室効果ガスに起因する気候変動への影響を少しでも軽減することが、カーボンニュートラルの目的です。

しかし、企業活動をしている以上、温室効果ガスの排出量を完全にゼロにすることはできません。そのため可能な限り排出量を削減するが、どうしても排出される分についてはカーボンオフセットで対応する企業もあります。

カーボンオフセットとは、企業活動で排出される温室効果ガスに対し、他の場所で温室効果ガスを削減・吸収するプロジェクトに資金提供を行うことによって埋め合わせ(オフセット)する仕組みです。

ほかにも、カーボンニュートラルの取り組み例としては、建設現場での再生可能エネルギーの使用や、省エネルギー技術の導入などが挙げられます。

ゼロエミッション

ゼネコンが取り組む「ゼロエミッション」も、カーボンニュートラルにおける取り組みのひとつです。

ゼロエミッションは、ビルや住宅、インフラなどの建設や運用において、CO2などの温室効果ガスの排出をゼロ、または可能な限り低減することを目指したプロジェクトで、建物の設計やエネルギー使用、資材選定など、さまざまな側面での取り組みが含まれます。

環境庁によるゼロエミッションの定義は以下のとおりです。

サプライチェーンの見直し

ゼネコン各社は、サプライチェーン全体を見直し、その根本から変革を進めています。サプライチェーンとは「原材料や部品の調達から製造、輸送、販売に至るまでの一連の流れ」を指しますが、今求められているのは、ESGの要素を組み込んだ、より効率的かつ持続可能な運営です。

例えば、単に省エネルギー技術を導入するだけではなく、調達先やパートナー企業の選定において、作業者の労働環境は倫理的か、価格は適正かといった点にも着目した、持続可能なビジネスモデル構築が進められています。

環境面においては、再生可能エネルギー技術の採用が進んでおり、浮体式洋上風力の技術開発が発電事業者や環境系団体と連携して行われています。また、廃棄物を再利用した資材の活用や、製造過程においてエネルギー消費が少ない建材の調達も、サプライチェーン全体におけるCO2排出削減に貢献しています。

これらの取り組みは、単なる部分的な改善に留まらない、持続可能な未来に向けた抜本的な構造改革と言えるでしょう。

グリーンビルディングの推進

グリーンビルディングとは、環境保護と資源の効率的使用を考慮して設計・建設された建物です。立地や建材の選定、再生可能エネルギーの利用、資源のリサイクル・再利用、さらには室内環境の質の向上などが、グリーンビルディングの取り組みに含まれます。

グリーンビルディングの目的は、環境負荷を最小限に抑えつつ、建物の寿命を延ばし、居住者や利用者のQOL(生活の質)を向上させることです。持続可能な建築物の設計・建設が求められる中、ゼネコンはグリーンビルディングに積極的に取り組んでいます。

さらに、建築物のエネルギー効率や環境への配慮を評価する国際的な認証制度である「LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)」を取得した建物も増加しています。この認証は、持続可能な建築の基準を示すものとして、国内外で広く認識されているものです。

地方の中小建設企業が始めるべきSXの第一歩

地方の中小建設企業においても、ゼネコンと同様に、SXへの具体的な取り組みが求められます。しかし、資源や予算が限られている中小企業にとって、ゼネコンと同じ規模感での活動は難しいでしょう。そのため、中小建設企業は、まずはスモールステップから考えることが重要です。

省エネ技術の導入

既存の省エネ技術の導入は、中小企業でも手軽に導入できるSXの取り組みのひとつです。例えば、LED照明や省エネ型機器の導入は、初期投資として有効かつ比較的簡単に実施できる取り組みでしょう。

エネルギー効率を向上させることができれば、環境負荷の軽減はもちろんのこと、エネルギーの高騰化が進む中においてコスト削減にもつながり、財務的なメリットも享受できます。第一歩としてぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。

廃棄物の削減

建設現場で発生する廃棄物の削減も、SXにおける重要な取り組みです。リサイクルや再利用の推進ができれば、資源の無駄を減らせるほか、より効率的なサプライチェーンの確立にもつながります。

特に廃棄物の分別は、リサイクル率の向上や廃棄物処理コストの削減に直結します。従業員の意識づけにもつながるため、中小企業ができる取り組みのひとつとして、すぐにでも始めたいところです。

業務のデジタル化

機械やAIを使って、人間がしている仕事を置き換えることも、SXにおける重要な取り組みです。

例えば、現代の建設業界ではドローンを使った測量が増えています。ドローンを使うことで、測量の時間が短縮され、長時間労働の改善につながります。

さらに、業務をデジタル化することで、さまざまな人材が活躍できる環境が整いやすくなるため、人手不足の解消にも役立つでしょう。

災害時の支援活動

災害時の支援活動も、SXにおける重要な取り組みのひとつです。中小企業は地域とのつながりが強い場合が多く、災害時に地元住民や従業員に対して迅速な支援を行える立場にあるでしょう。

例えば、緊急物資の提供やボランティア活動の参加は、地域社会へ貢献できるとともに、企業の信頼性を高める効果も期待できます。

また、災害に強いインフラの整備や事業継続計画(BCP)の策定も重要です。事業継続計画の立案は、非常時にも事業を維持し、自社の損失を最小限に抑えることにつながります。

ガバナンスの強化

SXの中心的な概念のひとつであるガバナンスの強化も、地方の中小企業が進められるSXの一環でしょう。

企業の持続的な成長のためには、法令遵守はもちろんのこと、不正を防ぐための取り組みが不可欠です。例えば、倫理観や社会的ルールを含めたコンプライアンス教育の徹底は、基本的な施策と言えるでしょう。

また、外部監査を活用し、経営状況やリスク管理体制を客観的に評価することも効果的です。これにより、健全な経営が促進されるとともに、企業の持続可能性を高められるでしょう。小さなステップからガバナンス強化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

中小企業におけるSXの取り組み事例|ラックス建設株式会社

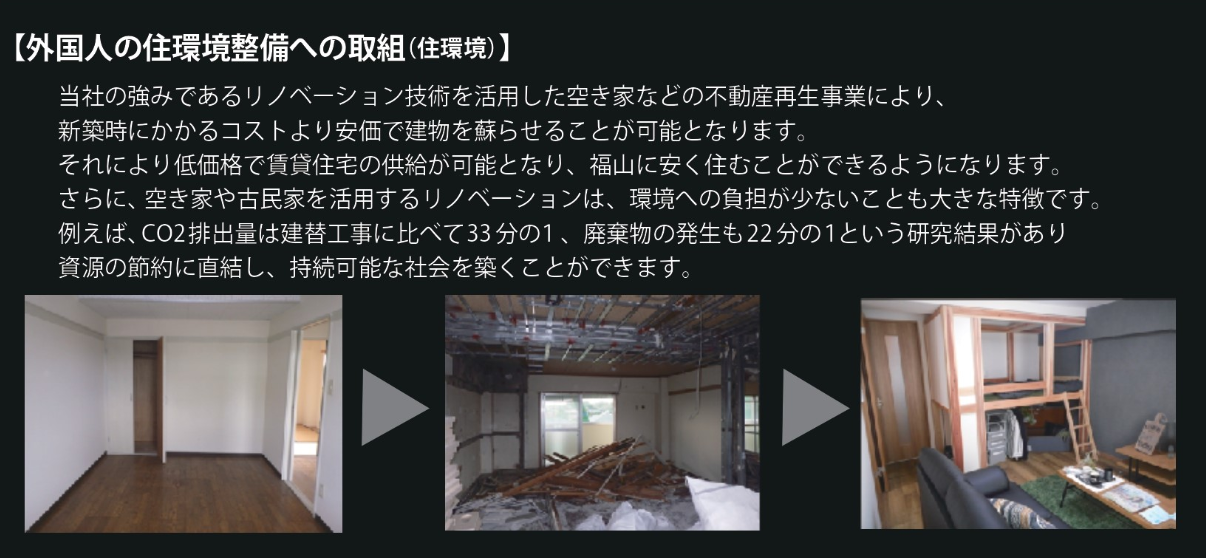

より具体的な事例として、広島県福山市の地元密着型の建設会社である、ラックス建設株式会社の例を紹介します。ラックス建設は、リノベーションや改装工事を専門とし、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを積極的に行っている会社です。

リノベーションや改装によって古い建物の寿命を延ばしても、実際に利活用されなければ意味がありません。そこでラックス建設では、物件を買い上げてリノベーションし、生活保護の受給者や障がいを持つ方、留学生といった「物件を借りにくい人たち」に向けて、安価な賃料で提供する取り組みを行っています。

中には、居住空間としてのみならず、障がいを持つ方の就労施設や、留学生の語学学校を併設した物件もあります。「住む」「働く」「学ぶ」の提供は、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」理念に基づいた、まさに社会的な機会創出に寄与している取り組みです。

また、空き家や空き工場は犯罪の温床になりやすい傾向にあります。そうした物件の利活用は防災や地域の安全にもつながり、地域住民の生活の質向上に貢献していると言えるでしょう。その功績が認められ、2019年には広島県知事からの表彰や、環境大臣賞の受賞を成し遂げました。

このような取り組みの背景には、ゼネコンやハウスメーカーとの競争を念頭に置き、他社が実施していない独自サービスを提供したいといった思いがあったとのことです。取り組みは2018年にスタートし、コロナ禍での苦難を乗り越え、現在は黒字事業への転換を果たしています。

ラックス建設は、今後の展望として高齢者が入居しやすい物件の拡充を図るとともに、生成AIを活用して開発した「屋根や屋上の状態を診断するシステム」の機能改善も進めています。システムを通して、屋根や屋上を物流ドローンやエアモビリティの拠点として活用できる可能性を探るといった、「建設会社らしくない建設会社」としての取り組みには、今後も注目したいところです。

ラックス建設株式会社

SXで社会や建設業界の持続可能性を高める

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)は、持続可能な社会を実現するために企業活動を根本から変革する取り組みであり、特に資源消費が激しい建設業界において求められています。

SXはゼネコンを中心に推し進められていますが、中小企業も、地域社会との連携や廃棄物削減といったスモールステップから始めることができるでしょう。企業の規模を問わず、建設業に携わる一人ひとりがESG視点でサステナブルな取り組みを意識すべき時代が到来しています。

業界、そして社会の持続可能性を高めるためにも、まずは身近なところからSXの推進に目を向けていきましょう。

監修者 玉木巧(たまきこう)

SDGsコンサルタント・株式会社Drop

株式会社Dropの創業メンバーとしてジョインし、SX支援事業部の責任者として従事。150社を超える企業のサステナビリティ経営を支援し、40万人を超えるビジネスパーソンに社内浸透を手掛ける。2023年10月、合同会社波濤の代表として独立。ほかにもYouTuber、Voicyパーソナリティー、フジテレビ「サスティな!」の番組監修など、サステナビリティを軸に多角的に活動を広げる。

時事問題のコラム

SNSシェア

ニュース

新着情報

- 2025/07/01 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)対象製品が追加されました

- 2025/06/30 トプコンが新データコレクター「FC-700」を発売

- 2025/06/30 トプコンがSOKKIAブランドの新データコレクター「SHC700」を発売

イベント

- Start Date

- 2025/07/24

- End Date

- 2025/07/25

- Event Name

-

『建築向けワンマン位置出し機「楽位置」ミニ体験会』仙台で開催

- Event Details

-

日程:2025年7月24日(木)25日(金)10:00~17:00

会場:フォレスト仙台 第8会議室(宮城県仙台市)

参加費:無料(事前予約制・先着順)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン

- URL

- /content/dam/topcon-pa/jp/ja/event/2025/rakuichi-minidemo/rakuichi-minidemo-July-sendai.pdf

- Target

- _blank

- Start Date

- 2025/07/23

- End Date

- 2025/07/24

- Event Name

-

『コアミフェア2025』

- Event Details

-

ー 3Dソリューション、DX新時代への業界最先端の製品が集結ー

日程:2025年7月23日(水) 12:00~17:00、24日(木) 9:30~17:00

会場:マロニエプラザ【栃木県立宇都宮産業展示館】(栃木県宇都宮市)

主催:株式会社コアミ計測機

- URL

- https://www.koami.co.jp/

- Target

- _blank